当研究室では、看護技術、看護管理、医療安全などをテーマに研究活動を行っています。

研究をいくつか載せておりますので、ぜひご覧ください。

点滴確保時、駆血前の局所加温は有効?

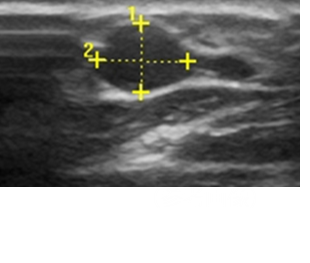

72人の健常者を2群(介入群,対照群)に分け、介入群には40℃に温めたホットパック、対照群には常温のホットパックをそれぞれ15分ずつ参加者の前腕にのせたあと、エコーで血管径を測定し断面積を比較しました。

加温した介入群のほうが、対照群に比べ断面積は2.2㎟、最短径は0.5㎜、最長径は0.5㎜大きくなっていました。

穿刺前に加温する重要性と、どのくらいの時間加温すればどのくらい拡張するのかを数値化したことで、実践に活用することができるエビデンスが得られました。

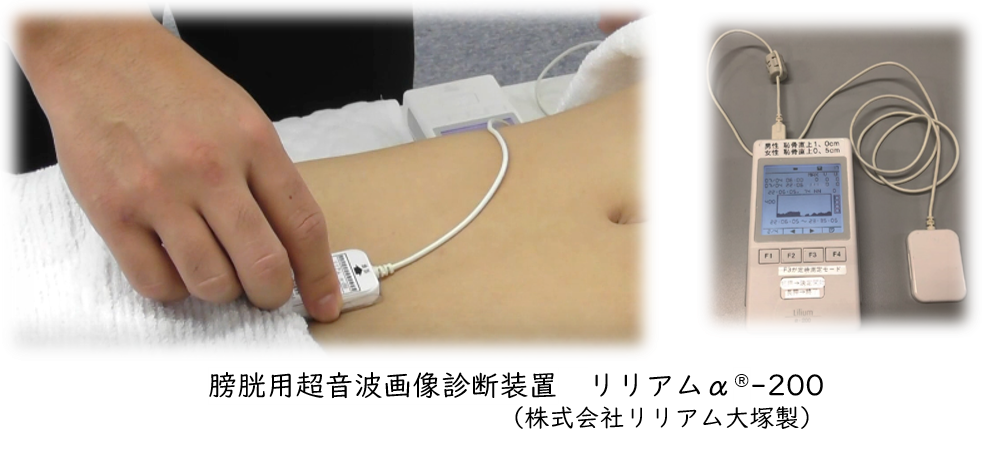

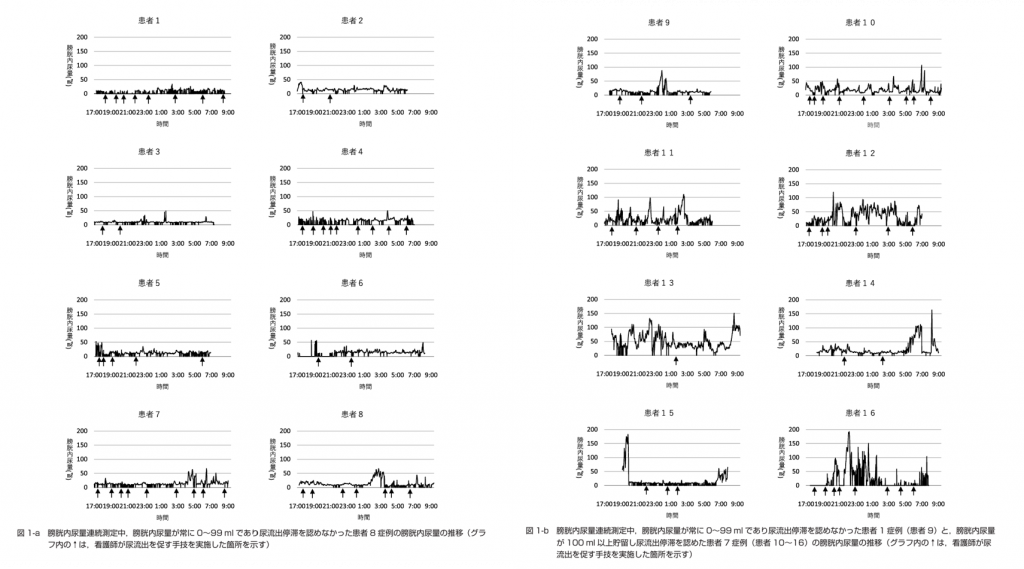

尿道カテーテル挿入中は膀胱内に尿は残ってないの?

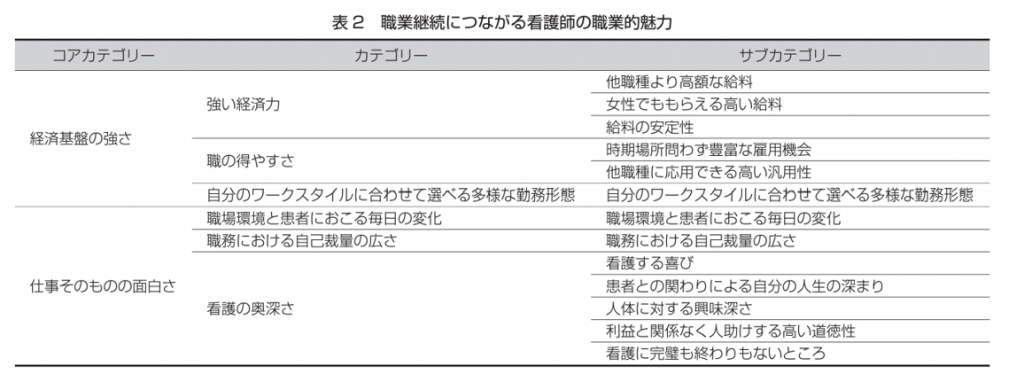

看護師の職業的”魅力“って?

社会人経験のある5年目以上の看護師15人へのインタビュー調査を行いました。

看護師になる前に、他の仕事をしていた人は、看護師という職業を他と比較して客観的に分析した上でさまざまな魅力を語られました。

「普通の人間関係だけでは関わらないような,人それぞれの奥深い面を見れたり語ってもらえたり,自分が経験したことのないような世界とかもあるんですけど,そういうのを通して,あぁ人生ってこういうもんなんだとか家族の意味ってこういうことがあるんだとか(中略)いろんな世界を見ることができて,まぁそのことが自分の人生に深みを与えてくれてるようなところがあって…,まぁやめられないな」

前の職は,会社の業績によってボーナスがドンと下がったりとか逆にボンと上がることもあったんですけど.やっぱり不安定ですよね(中略)今ってボンって下がることって絶対ないじゃないですか.チョビチョビでもやっぱり上がってはいくので.安定した給料,ボーナスもらえるっていうのも(家族が自分の仕事を)サポートしやすいかなと思いますね

少子高齢化の日本は深刻な看護師不足に直面しています。看護師が職業を継続する(辞めない)ことは最重要課題であり、離職予防のための研究は数多くありますが、なぜ辞めるのか、どうすれば辞めないのかに着目した研究が多くみられます。

そのような中でこの研究は、なぜ続けてきたのかに注目した研究であり、看護師という職業的”魅力“を明らかにし、“魅力”というポジティブな側面から人材確保対策を検討した研究です。

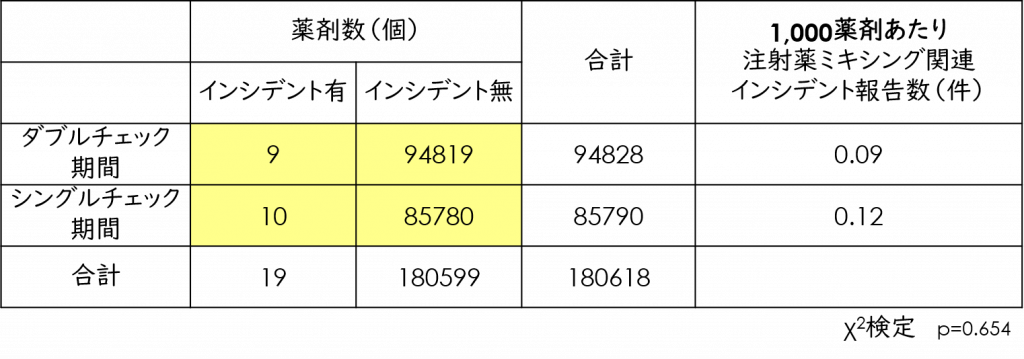

ダブルチェックをしないと安全性は担保されないの?

医療現場をはじめとして、エラーを減らす方法として”ダブルチェック”が多くの場面で行われています。しかし、2人でするため、人手と時間がかかる、中断業務が生じる、などの課題も指摘されてきました。そこでA病院では新たな薬剤処方システムが導入されるタイミングにあわせ、点滴調製時のダブルチェックをシングルチェックに変更しました。

ダブルチェック期間と、シングルチェック変更後で、インシデント発生数がどのように変化したかを調査しました。

ダブルチェック期間とシングルチェック期間で、発生したインシデント数に差はみられませんでした。最新の薬剤処方システムが導入された病院でのデータである、というただし書きは必要ですが、必ずしもダブルチェックが必要であるとはいえないと考えられます。

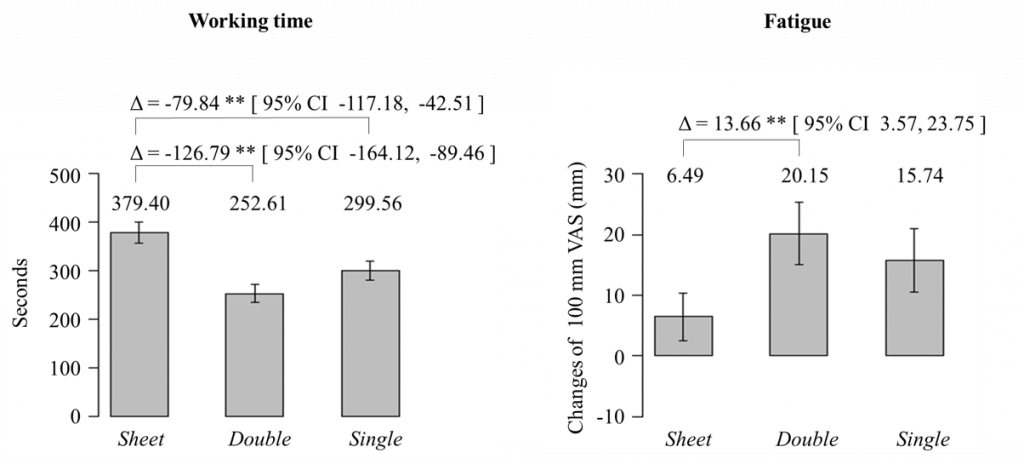

スライディングシートを使ったら、ケア時間は長くなる?

医療・介護従事者の腰痛は深刻であり、「職場における腰痛予防対策指針」においてスライディングシート等の活用が推奨されていますが、多忙な現場での使用はまだ十分であるとはいえない現状がありました。

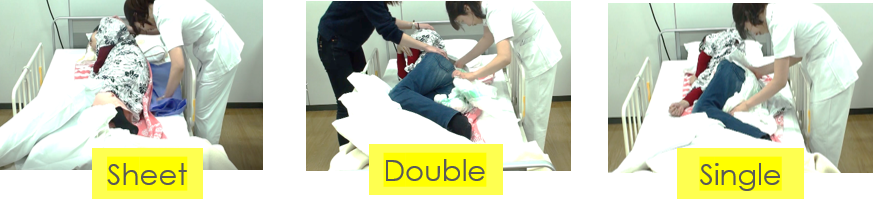

そこで、実際にスライディングシートを使用した場合にケア時間や疲労はどのくらい異なるのかについて、3つの群に分けて模擬病床で測定を行いました。

- スライディングシートを使用して、1人でケア(Sheet)

- スライディングシートを使用せず、2人でケア(Double)

- スライディングシートを使用せず、1人でケア(Single)

スライディングシートを使用するとたしかにケア時間は長くなりましたが、疲労は軽減されていると考えられました。多忙な業務の中であっても、積極的にスライディングシートを使用していくことが、ケア提供者にとっては有益であるといえます。