ニュース

国際交流活動

2022年度

海外研修レポート:台北医学大学春季プログラム2023

2023年3月13日~3月24日

保健学科では、年間を通して様々な海外研修プログラムを提供しています。今月は2020年以来コロナパンデミックにより中止されていたオンサイトでの2週間の台北医学大学の春季プログラム(3月13日~3月24日)が開催され、看護学部生の2名が参加しました。先日帰国したお2人に研修で学んだこと、感じたことや写真をシェアしていただいたのでご紹介します。

- “台湾は日本よりも急速に高齢化が進んでいますが、政府が介護や高齢者医療に関する方針を定め早くから制度を設けていることを学びました。また現地では高齢者に対応した病院設備や企業の商品を見学することができました。”

- “病院ではITの活用により効率化が進んでいることがとても印象的でした。”

- “引率の先生がいらっしゃらなかったので出発する時は少し不安でしたが、他大学の学生さんとの交流もあり、とても楽しく充実した時間を過ごせました。”

台北医学大学春季研修2023

厚生労働省管轄ジャカルタ保健大学校IIIと大阪大学医学系研究科・医学部との協定調印式を開催

2023年3月15日

保健学部では、3月15日厚生労働省管轄ジャカルタ保健大学校IIIと大阪大学医学系研究科・医学部の協定書の調印式を行い 在阪インドネシア共和国総領事やジャカルタ保健大学校III Directorを含む20名以上の参加者にご出席いただきました。また調印式後はSpring School 2023(3月15日~17日)を開催し、特別講義や産院訪問などを行いました。久しぶりとなる今回の対面式イベントは、両校の協力関係を深める素晴らしい機会となりました。保健学部は今後も両校のさらなる学術・学生交流を推進してまいります。

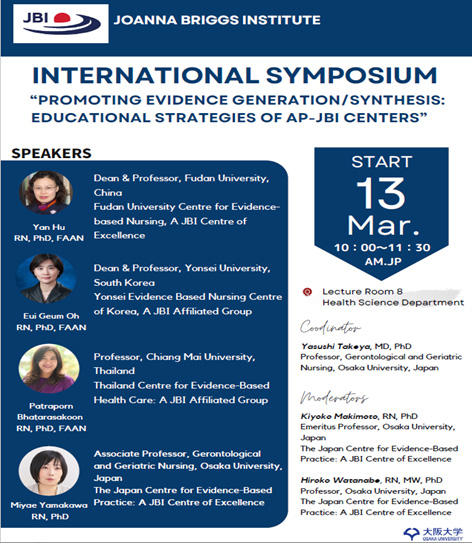

International Symposium ”Promoting Evidence Generation/Synthesis: Educational Strategies of AP-JIB Centers”を開催

2023年3月13日

保健学科では、JBI(JOANNNA BRIGGS INSTITUTE)よりゲストスピーカー3名をお招きし国際シンポジウムを開催しました

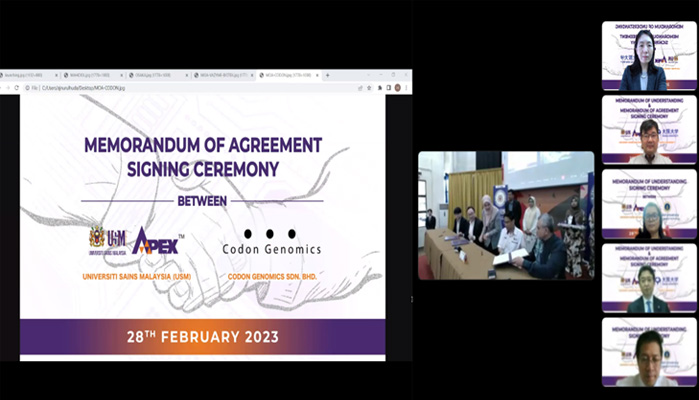

マレーシア科学大学との学術協定書オンライン調印式を行いました

2023年2月18日

大阪大学大学院医学系研究科はマレーシア科学大学と学術協定および学生交流協定を締結し、2月28日にオンライン調印式を行いました。調印式には神出 計教授(保健学科長)、福地 一樹教授 (医療画像技術科学分野長)、樺山 舞教授(保健学専攻国際交流センター長)、坂田 洞察准教授が出席され、神出学科長が大学院医学系研究科長/医学部長 熊ノ郷 淳教授の代理で挨拶のスピーチを行い、協定書に署名しました。今後は特に、放射線治療分野や医用画像領域においての活発な交流を行う予定です。

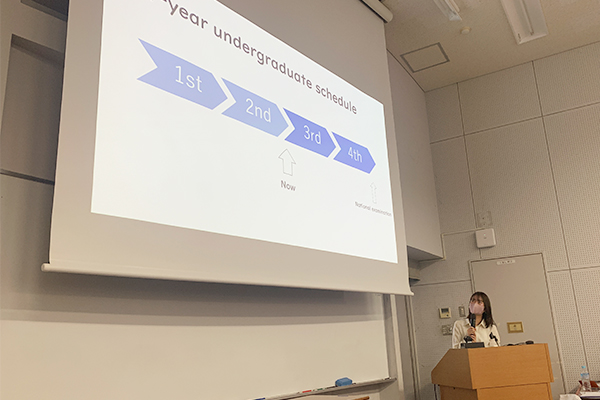

韓国SHINGU大学の学生42名と教員ら6名がご来訪されました

2023年2月7日

2023年2月7日(火)に韓国SHINGU大学の学生42名と教員ら6名が大阪大学医学部保健学科放射線技術科学専攻の学生との交流に訪れ、写真のようなプレゼンテーションや施設見学などを行いました。

神出学科長が5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Condition(タイ・マヒドン大学ラマティボディ看護学部主催)で講演

2023年2月19日

神出教授(保健学科長)が2/13-18日に学術交流協定校であるタイ・マヒドン大学のラマティボディ看護学部主催の5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditionに招待講演者として参加しました。またシンポジウム開催の前にマヒドン大学ラマティボディ看護学部での特別講演も行いました。

延世大学の医学生さん15名がご来訪されました!

2023年2月6日

延世大学から、キャンパスアジアプログラムで訪れている15名の医学生を保健学科の紹介しました。また、高齢社会の我が国の研究と在宅医療について、神出学科長から特別講義を実施しました。

IHDi ツインリサーチセミナー “How obesogenic environment modifies the genetics of BMI: lessions learnt from the CODATwins project”開催

2022年12月13日

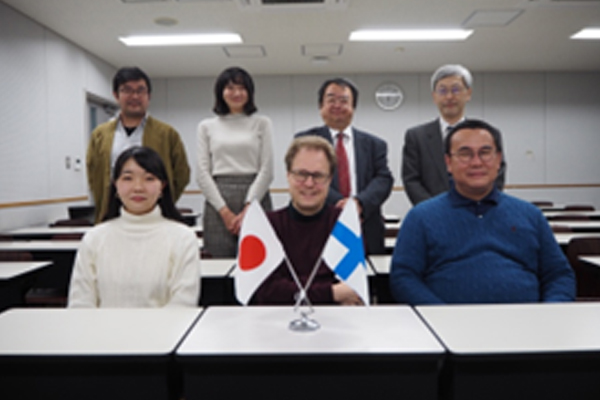

ツインリサーチセンターは、ジョイントラボとして約10年にわたり共同研究を展開しているヘルシンキ大学から、招へい教授のKarri Silventoinen先生(University of Helsinki)が久しぶりに来日されたのを記念し、保健学科が今取り組んでいるプロジェクトIHDiとツインリサーチセンターの共催企画として、2回目となるIHDi Twin Research Seminarを開催しました。Karri先生に「How obesogenic environment modifies the genetics of BMI: lessions learnt from the CODATwins project」と題して本学でご講演いただきました。保健学科長の神出先生からもご挨拶をいただきました。20人余りの参加者を迎えて活発な意見交換もあり、貴重な時間となりました。

また、双子研究のmeetingにも参加していただき、研究に関するdiscussionも盛り上がり、充実した時間を持つことが出来ました。

特別講義開催「Imaging twin studies in Hungary」

2022年9月20日

ツインリサーチセンターは、ハンガリーのセンメルヴェイス大学のツインリサーチ研究チームとの国際共同研究を長らく行なっており、2018年にはErasmus+Program(EUの留学支援プログラム)の採択を受け、10名以上の学生・教員の研究交流を進めてきました。この度、センメルヴェイス大学よりご自身も双子の研究者でいらっしゃるAdam Tarnoki先生とDavid Tarnoki先生が久しぶりに来日されたのを記念して、保健学科が今取り組んでいるプロジェクトIHDiとツインリサーチセンターの共催企画として「Imaging twin studies in Hungary」と題して本学でご講演いただきました。保健学科長の神出先生からIHDiとツインリサーチセンターのご紹介を含めたご挨拶をいただきました。ご講演では、ハンガリーでのツインレジストリーの歴史と現状の報告、医療画像を用いた様々な分野での双子研究の取り組みについてご紹介いただき、またツインリサーチセンターを含む日本との研究・教育の交流についてもご紹介いただきました。20人余りの参加者を迎えて活発な意見交換もあり、貴重な時間となりました。

チラシはこちらオンラインサマープログラム2022(老年看護学教室)が開催されました

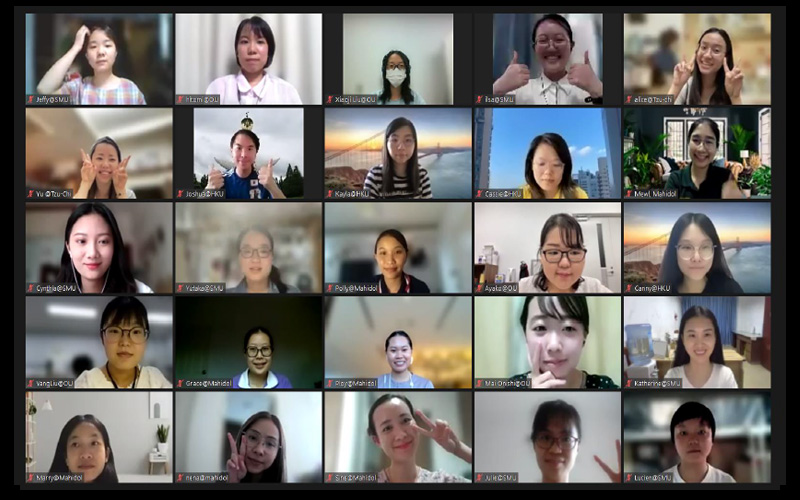

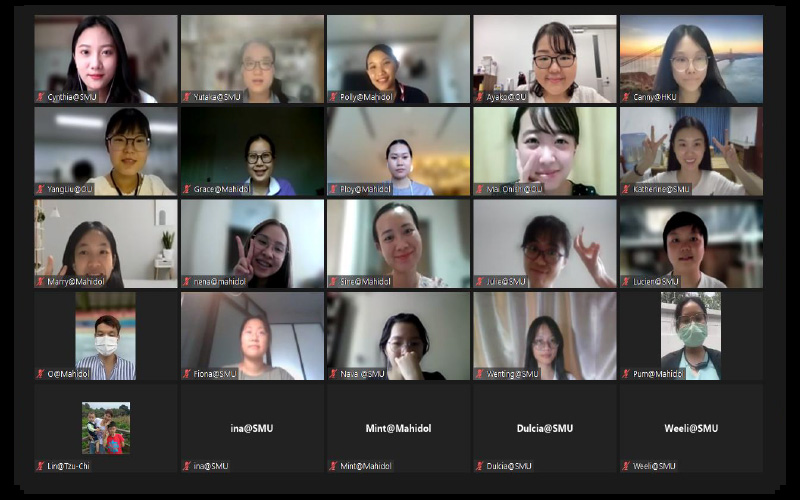

2022年7月11日~7月15日

本年度はアジアの提携校5校から46名の院生と3名の教員が参加する、大規模なプログラムとなりました。プログラム内容は、日本の介護保険制度の説明から老年看護に関する最新の研究や最先端のテクノロジーの紹介にとどまらず、施設のオンライン訪問や利用者とのライブコミュニケーション、ゲームを介した終末ケアの考察や認知症患者の尊厳についてのワークショップなど、多様なテーマで構成され、大きな反響がありました。

講義の間には、「各国のランチ紹介」や「日本の温泉」「京都旅行」「阪大生の日常」をビデオ体験する文化交流もあり、充実した5日間でした。

竹屋教授

参加者感想

日本の介護施設は、高齢者の生活の改善を第一としており、スタッフによるケアも思いやりにあふれ、利用者が尊重されていると感じた。

テクノロジーを利用した認知症の予防や早期発見はとても興味深かった。このような機器が、近い将来自国にも導入されることを願う。

「もしバナゲーム」を通して、アジア人が日常口にすることが難しい「死」や「終末期」の選択について、自身の希望を細かくイメージすることができた。自国でも応用し、患者の真のニーズを理解することによって、ケアにつなげていけると思う。

海外の学生との交流プログラムに参加するのは初めてで、最初は英語でのディスカッションに躊躇していたが、互いに理解しあおうという良い雰囲気に勇気づけられ、少しずつ積極的に表現できるようになり大きな進歩だった。

講義の合間の文化交流での、各国の食文化のプレゼンは楽しく、共通点や違いを学んだ。早く日本を訪問し、温泉を体験してみたい。

ワーキンググループメンバーより

国際交流のメインイベントであるサマープログラムですが、今年も無事に終了しました!約1年かけて、院生・教員総出で作り上げるこのプログラムは、文化交流や英語力の向上のみならず、教室員の絆も深める、大切なプログラムだと感じています。プログラムの直前まで「このフレーズの方が分かりやすいかな」、「この方が楽しめるかも」など、皆で試行錯誤することで、自然とディスカッションする時間が生まれ、慣れない英語に苦戦しながらも、笑い合える有意義な時間でした。また来年も、よりよいものを作り上げたい思います。

助教 糀屋 絵理子

私はこれまで国際交流の経験がゼロであり、英語力も高いわけではありません。ディスカッションでは思っていることが英語で表現できず、もどかしい思いをたくさんしました。しかし、英語でコミュニケーションがとれた瞬間の嬉しさは今でも忘れられません。一緒のグループの留学生の方が3か国語でサポートしてくださったので、ディスカッションの内容も充実したものになり、国際交流は楽しいと感じることができました。そして、もっともっと英語を話せるようになりたいと強く思いました。

博士前期課程1年 杉浦 亜紀

数ある大学の中でも、海外の大学と国際学術協定を締結している本学だからこそ開催できるのがサマープログラムです。本プログラムの魅力は、社会・文化的背景が異なる海外の学生と「看護」という共通項を通じて、様々な交流ができることです。今回、60分間の講義を行う機会をいただき実践したことで、自身の研究テーマにおける新たな視点を獲得することが出来ました。何より、世界との距離が近づいた感覚を得たのが最大の収穫でした。この素敵な体験を紡ぎ、次世代へ継承するべくメンバーの一員として尽力していきたいです。

博士後期課程1年 齊前 裕一郎

開会式・閉会式の様子

各校代表による大学紹介

最終講義を終えて

本プログラムの告知記事はこちら:

オンラインサマープログラム(老年看護学教室)のご紹介「もうすぐ、サマープログラムが始まります!!

台北医学大学夏季オンライン研修

'Summer Online Clinical and Cultural Encounter among Nursing Students in Asia'

July 11-July 22, 2022

例年春期に開催されていた同プログラムが夏期にオンライン開催となり、7名の看護学生(学部生:3名、院生:4名)が参加した。

大学の授業期間と重なったため、多くの学生が講義を選択しての部分参加となったが、英語での講義への手ごたえを感じるとともに、多岐にわたるテーマの講義から多くを学ぶことができた。

英語で専門分野の講義を聴くことはとても良い経験となった。発表やコミュニケーションにも自信をもてるように、今後も積極的に参加していきたい。

学部3年

本校老年看護学教室の山川先生の講義(The use of ICT in a super-aged society)もあり、学生への問いかけでは各国の考え方を知ることができて面白かった。

学部4年

看護師のイメージに関する講義は英語がとても聞きやすく、よく理解できた。看護師という職業を正確に認識し、アイデンティティーの確立やイメージの改善のために何ができるかを考察できた。

博士1年

海外の著名な先生の講義を聴くことができ、自身の研究のモチベーションが向上した。

博士3年

もうすぐ、サマープログラム(老年看護研究室主催)が始まります!!

保健学科の海外提携校の院生を対象とし、老年学および老年看護学について学ぶ国際交流プログラムが、2016年夏にスタートしました。昨年度に引きつづき本年もオンラインで、開催致します(2022年7月11日~7月15日)。

今年は従来の参加校(台北医学大学、慈済科技大学、南方医科大学、香港大学)にタイのマヒドン大学も加わり、約50名の学生が参加予定です。プログラムを運営するワーキンググループメンバーに、プログラム内容とその魅力について語ってもらいました。

竹屋教授

老年医療学における最先端の知識・技術を学べます!!

ゲスト講師はその分野に精通している先生方ばかりで、1週間でまとめて講義を受けることができるのはとても貴重だと思います。

特に武田先生のeye-trackingの講義はとても反響がありました。

山川准教授

Workshopでの交流も充実!!

高齢者医療における共通の問題をグループワークを通してディスカッションします。

特にWorkshop2のモシバナゲームはゲーム形式で終末期に対するディスカッションを行うという、面白いワークになっています。

楽しみながら、新たな視点を得る貴重な場だと思います。

糀屋助教授

研究室院生より

Lunch Break では、各国のお昼ごはんを紹介してもらいます。

昨年も写真や動画付きのユーモアの溢れる紹介で、とても魅力的でした。

今年のVirtual Cultural Experience では京都観光の動画を院生が撮影してきて、披露する予定です。

スライドや動画を用いて、特養やグループホームにオンライン訪問します。

特に杵屋さんの食事へのこだわりなど、日本人にとっても、大変興味深い内容になっています。

研究テーマのプレゼンやワークショップのモデレーター、文化交流プログラムを英語で行うことにより、私たちにとっても英語のブラッシュアップの良い機会となっています。