ニュース

国際交流活動

最近の国際交流活動報告

- 国際交流センターより2026/02/24New

- 国際交流センターより2026/01/14

- 国際交流センターより2025/12/02

- 国際交流センターより2025/11/26

- 国際交流センターより2025/11/04

- 国際交流センターより2025/10/24

- 国際交流センターより2025/10/22

- 国際交流センターより2025/10/08

- 国際交流センターより2025/09/26

海外研修レポート:タイ・マヒドン大学夏季プログラム2025 “Study Visit for Nursing Students”

- 国際交流センターより2025/09/05

- 国際交流センターより2025/08/29

- 国際交流センターより2025/08/29

- 国際交流センターより2025/08/29

- 国際交流センターより2025/08/29

- 国際交流センターより2025/07/22

大阪・関西EXPO ベルギー館イベントの記事を掲載しました。

- 国際交流センターより2025/07/18

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)チェコパビリオン 「Living Longer, Living Well: Innovations for Healthy Ageing」に参加の記事を掲載しました。

- 国際交流センターより2025/07/11

高槻中・高校 第32回外国人研究者によるグローバルセミナーの記事を掲載しました。

- 国際交流センターより2025/06/03

「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博) アザラシ型メンタルコミットロボット「パロ」の体験、紹介ブースへ参加」の記事を掲載しました。

- 国際交流センターより2025/05/28

「香港大学看護学部3年生のインターシップ研修」の記事を掲載しました。

- 国際交流センターより2025/05/21

「Mini-Workshop on USM-UOsaka Research Collaboration」の記事を掲載しました。

- 国際交流センターより2025/05/21

「Xinxiang 医学大学 保健学科来訪」の記事を掲載しました。

過去の国際交流活動はこちら

2023年度

Geant4 Tour 2024

2024年3月21日~4月2日

① Geant4-DNA Collaboration Meeting 2024

Geant4-DNA開発者会議が2024年3月21-22日に、保健学科で開催されました。放射線シミュレーションコードGeant4は医学物理学分野で最も利用されているシミュレーションコードですが、Geant4-DNAは特に放射線生物学をターゲットとして開発を行っています。保健学科からは教員1名、学生1名が開発グループに参加しています。この開発者会議を皮切りに、Geant4-DNA講習会、国際会議、GATE10講習会と、Geant4のイベントが2週間に渡り開催されました。

② The Geant4-DNA International Tutorial Osaka 2024

Geant4-DNAのソフトウェア講習会が2024年3月25-26日に開かれました。この講習会は保健学科国際交流センター共催として開かれています。アメリカやオーストリア、韓国など様々な国から参加者が集まりました。本講習会は、日本医学物理士認定機構やアジア・オセアニア医学物理士機構の講義認定証も発行され、医学物理士の育成も行いました。

③ The 5th Geant4 International User Conference at the Physics-Medicine-Biology Frontier

大坂大学中之島センターでThe 5th Geant4 International User Conference at the Physics-Medicine-Biology Frontierが開催されました。この会議は保健学科と共催で開催しました。放射線シミュレーションコードGeant4の開発者だけでなく医学物理分野や、宇宙放射線防護領域など様々な分野の研究者が一同に介し議論を行いました。海外から50名以上、総勢70名を超える研究者が集まり盛会となりました。

④ GATE 10 Training

2週間に渡るイベントの最後を飾るのはGATE10講習会でした。GATE10は、Geant4をPythonで実行できる様にインターフェースを実装した医用画像向けアプリケーションです。本学からは、保健学科だけでなく、理学研究科やレーザー研、情報科学科など様々な分野の学生、そして企業・海外からも参加者が集まりました。

海外研修レポート:香港大学春季プログラム2024

“Incoming Student Exchange Programme”

2024年3月18日~3月28日

香港大学看護学部主催の短期研修に、看護専攻の院生2名、学部生1名が参加しました。

参加校が大阪大学のみであったため、現地学生や先生方と密に交流ができ、また少人数での丁寧な演習や博士課程の授業への招待など、大変充実したプログラムとなりました。また、市街探索アクティビティーを通して参加者同士の距離も縮まり、互いの英語力や学ぶ姿勢に大いに刺激を受けたようです。帰国後も次の国際交流の機会を見据えて、研究やブラッシュアップに意欲的に取り組まれています!

参加者の声

博士課程の学生と研究テーマについてディスカッションでき、研究の視点が増えた。

香港の看護学生は男性が多く、実習は学部1年から始めている点に驚いた。

自分の英語力を知ることができ本当に良かった。研究や英語力強化へのモチベーションが高まった。

台湾助産師連盟・台湾助産師会・台北大学の助産師と母性・助産領域との学術交流

2024年3月26-27日

国際助産師連盟に加盟している「台湾助産師連盟」に所属するDr. Kuo Su-Chens(National Union of Midwives Association, Taiwan, ROC, Honorary chairman)氏、Dr. Kao Chien Huei(National Taipei University准教授)ら8名が保健学科に来訪されました。台湾では1991年から10年間、助産師教育が廃止されていたそうです。そのため、日本のように臨床で活躍する助産師の数は少ないということです。来訪中は日本・台湾の母子保健の現状・教育について学術交流を行い、大阪大学医学部附属病院周産期医療センター・大阪府内の助産院2か所を訪問しました。多くの質問があり、白熱した議論が交わされました。助産領域では今後も台湾の助産師らと学術交流を深めてまいります。

4月3日に発生しました台湾東部沖地震に対し、心からお見舞い申し上げますとともに一日も早いご復興をお祈りいたします。

延世大学医学部内科 Park教授による特別講義開催

2024年3月18日

延世大学医学部内科 Sungha Park教授による特別講義「The status of resistant hypertension in Korea」が開催されました。Park教授にはCAMPUS ASIA交流プログラムの一環として今回の保健学科への訪問中に、本特別講演を行って頂きました。最もありふれた生活習慣病である高血圧ですが、3種類以上の薬剤を使用しても十分にコントロールできない治療抵抗性高血圧の頻度、要因、その対策について、科学的エビデンスに基づき明解に解説をして頂き、非常に興味深い内容でした。質疑応答でも教員、大学院生から複数質問があり、非常に活発な討論がなされ、充実した内容の特別講義となりました。

講義チラシはこちら海外研修レポート:台北医学大学春季プログラム2024

“The Study Program for 2024 March Inbound Students at College of Nursing, TMU”

2024年3月5日~3月15日

提携校の台北医学大学看護学部主催の短期研修に、看護学部3年生2名が参加しました。

現地学生バディと渡航前からSNSでのコミュニケーションが始まり、安心して準備に臨むことができました。到着後もマンツーマンでサポート頂き、大いに英語をブラッシュアップすることができました。

研修を通して台湾の医療について多方面から学び、あらためて日本の医療について考える貴重な機会となりました。

初日のプレゼンでは、大学や大阪の文化について、事前アンケートも利用しながら紹介しました。

盛りだくさんの講義がありましたが、中でも台湾の長期介護や産褥ケアについての講義が興味深かったです。それぞれの文化や人口動態を背景とした、日台の共通点や違いを知ることができました。

また病院見学では、一般病棟に加えICを積極的に取り入れた病棟も見学することができ、システムの違いを学びました。

現地学生バディが担当を越えて手厚くサポートしてくださり、休日も楽しく過ごすことができました。台湾をとても身近に感じることができ、大変充実した2週間でした。

センメルヴェイス大学から学生が来日しています!

2024年3月10日~

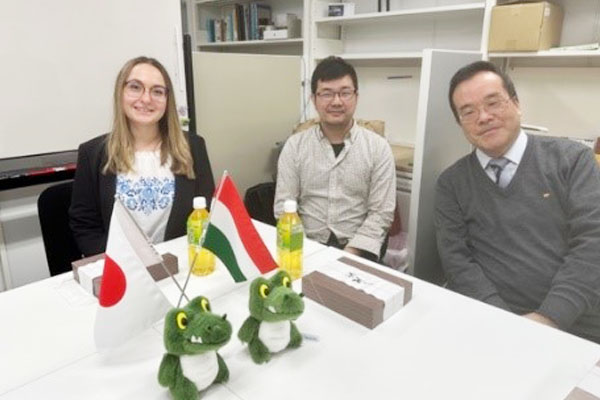

この1月に大阪大学の学生がセンメルヴェイス大学に研究留学に行ったのに引き続き、現在、センメルヴェイス大学の学生(PhD. candidate)が阪大ツインリサーチセンターを訪れています。ツインのデータを使ってハンガリーと日本の国際比較など行なっています。

1か月の滞在後、入れ替わり数名の学生が1ヵ月ずつ来日予定です。またその間、ご自身もふたごで、ハンガリーツインレジストリー創始者、ツインリサーチセンター招へい准教授でいらっしゃる、アダム・タルノキ先生ならびにデビッド・タルノキ先生も合流予定です。

センメルヴェイス大学健康科学部と本学医学系研究科及び医学部は国際交流協定も締結しており、コラボレーションをさらに充実させていく予定です。

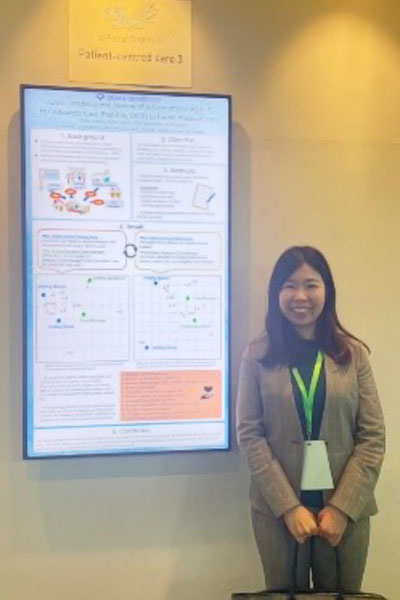

The 13th Hong Kong Nursing Forumに参加してきました

2024年3月5日

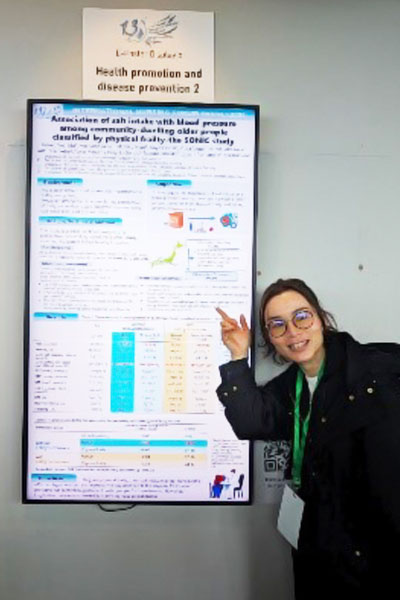

EAFONS2024(27th East Asian Forum of Nursing Scholors)の開催に合わせて、その前日に開催された、13th Hong Kong Nursing ForumにCo-organaisersの一員として、教員2名と院生7名が参加してきました。本学の提携校である香港大学が主催、17か国45大学のCo-organaisersで構成される国際共同フォーラムとなり、今回のテーマは「看護師がプラネタリーヘルスに与える影響」でした。人の健康は気候変動を含む環境問題、生態系や自然などの様々な問題と相互作用関係にあり、プラネタリーヘルスは文明化された人の健康と地球環境の密接な状態の関係に注目することを通して、健康、福祉の増進と公平な社会を目指すものです。シンポジウム中心の構成でしたが、eポスターセッションにて複数の大学院生が研究発表し意見交換を行いました。

特別講義「若者よ、海外を目指そう!」を開催しました

2024年2月15日

Dr. Kwok Kei Mak (名古屋大学糖鎖生命コア研究所・特任准教授)に、「Advice for young researchers on studying and working abroad」のテーマでご講演いただきました。Mak先生はこれまでに英国、香港、米国、台湾、韓国で生活され、統計家として大学で研究・教育に従事されています。自身の海外生活・海外留学の経験を基に、特にこれから海外で活躍する可能性のある若手研究者に対し、「chase your dream」をキーワードに海外留学を成功するための秘訣、留意点についてご指導いただきました。

チラシはこちらIHDi Twin Research Seminar Serise を開催しました

2024年1月26日

昨年度に引き続き、Karri Silventoinen先生(ヘルシンキ大学・センター招へい教授)に、IHDi Twin Research Seminarにてご講演いただきました。今回は、Silventoinen先生が進めているCODATwinsプロジェクト(Collaborative Project of Development of Anthropometrical Measures in Twins)で実施された、ヒトの身体形成とその遺伝的要因に関しお話しいただきました(演題:Pleiotropy in body morphology and functioning in the light of twin Research)。医学系研究科附属ツインリサーチセンターではSilventoinen先生と約10年にわたり共同研究を展開しており、ジョイントラボを設置しております。今回の滞在中も、この国際研究教育交流基盤にて、Silventoinen先生には本学の学生に双生児研究の解析方法や研究についてご指導いただきました。

チラシはこちらCAMPUS Asia Programより 韓国・延世大学校の学生来校

2024年1月23日

CAMPUS Asia Programの一環として、大阪大学での短期研修に参加している延世大学校(韓国)の学部生15名が、保健学を訪れました。神出学科長からのご挨拶の後、Community Healthの分野に関する講義を2つ受講されました。

各講義後には、多くの学生から質問が寄せられ、両国の健康保険制度や高齢化の現状、問題点を深く学ぶ機会となりました。

| 10:00 | Welcome Remarks |

|---|---|

| 10:10 | 樺山教授講義 「大阪大学および保健学科の紹介」 「Prevention of Long Term Care in Japan」 |

| 10:50 | 神出教授講義 「Current Situation of Aging Society in Japan; Importance of Healthy Aging and Successful Assisted Living」 |

| 11:50 | 写真撮影 Farewell Remarks |

【研究留学レポート】センメルヴェイス大学へ行ってきました!

2024年1月15日~2月15日

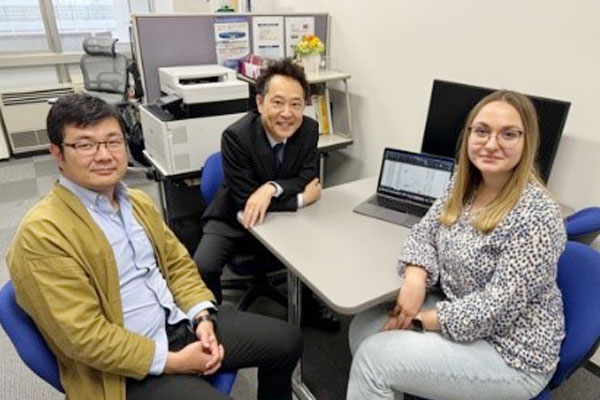

阪大ツインリサーチセンターと提携校のセンメルヴェイス大学(ハンガリー)は、2回目となるErasmus+program(EUの留学支援プログラム)に採択され、学生・教員の双方の研究交流を行なっています。

放射線技術科学専攻の学生(博士後期課程3年)が1ヶ月の留学に行ってきました。CT画像、PET画像の骨転移症例について、診断方法や、解析方法など検討し、また実際に解析した結果を発表するなど、貴重な経験をしました。National Institute of Oncology(がんセンター)なども見学できました。

UCバークレー校教授による特別講義開催

2024年1月9日

米国カリフォルニア大学バークレー校公衆衛生学部Winston Tseng 教授による特別講義「Community Perceptions about Advance Directives and Behavioral Health in California」が開催されました。人生最終段階の決定(advance directive)についての最新の調査研究結果を紹介され、人種差や文化の違いによる考え方の相違など大変興味深い内容をご講演頂きました。質疑応答でも大学院生から複数質問があり、非常に活発な討論がなされ、充実した内容でした。

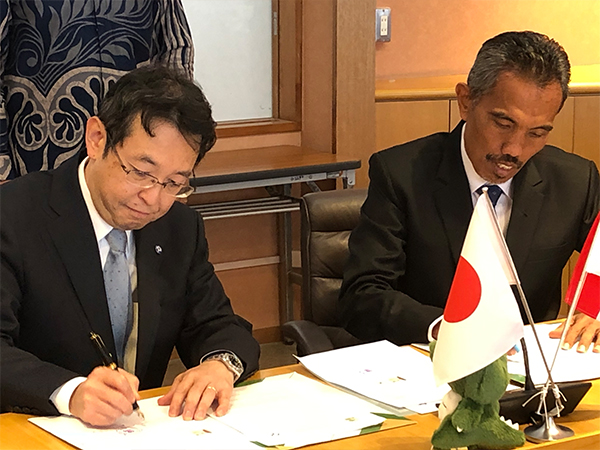

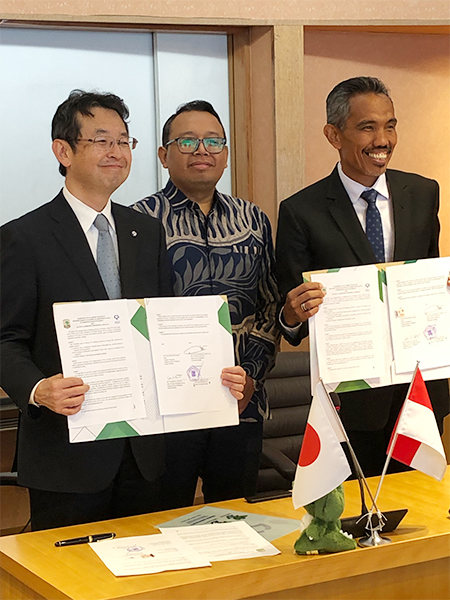

講義チラシはこちらAndalas大学医学部と大阪大学医学系研究科・医学部との協定調印式を開催

2023年10月24日

保健学科では、10月24日Andalas大学医学部と大阪大学医学系研究科・医学部の協定書の調印式を行い 在阪インドネシア共和国領事やAndalas大学医学部長を含む15名以上の参加者にご出席いただきました。また調印式後は学術交流プログラム(10月24日~26日)を開催し、特別講義や助産院の訪問などを行いました。今回の対面式イベントは、両校の協力関係を深める素晴らしい機会となりました。保健学科は今後も両校のさらなる学術交流を推進してまいります。

ブルネイ・ダルサラーム大学ご来訪

2023年10月5日

大阪大学ASEANキャンパスに参画するブルネイ・ダルサラーム大学(UBD)より、Hazri bin Haji Kifle学長・Abby Tan副学長が保健学科に来訪されました。UBDではAI研究を推進しており、当学科で実施している医用画像を用いたAI研究に関し議論しました。当学科で実施しているASEANキャンパス・OUICPでの学生交流についても議論され、今後の共同研究・及び学生交流実施に向けた盛んな議論が展開されました。

海外研修レポート:台湾・慈済科技大学夏季プログラム2023

“Transcultural Humanities Summer Camp 2023”

2023年8月7日~8月16日

毎年人気の高い、慈済科技大学主催のサマーキャンプに、今年も4名の学部生(2年生:1名、4年生:3名)が参加しました。

プログラムはすべて、各大学から構成されるグループ単位で行われ、アジア各国の大学生と英語でコミュニケーションをとりながら進められました。SDGsや災害支援に関する授業、慈済病院訪問、ベジタリアンフードの調理、先住民学習など多彩なプログラムに取り組みました。

Plantarium訪問

ベジタリアンフードの研修を通して、それが地球に与える影響を学んだ。大学や寮で提供される朝・昼食はすべてベジタリアンメニューで、現地の食材や味付けに慣れるのに時間がかかったが、野菜中心の食事が気候変動による環境問題対策につながることを知り、普段の食事を見直す機会となった。タレントショー

グループごとにテーマを相談し、短期間で練習・発表をする過程で、英語でのコミュニケーション力が上がり、また友人との絆を深めることができた。慈済病院見学

病院見学をきっかけに、タイのグループメンバーと互いの国の医療や看護について有意義な意見交換ができた。海外研修レポート:タイ・マヒドン大学夏季プログラム2023

“Study Visit for Nursing Students”

2023年7月31日~8月11日

昨年部局間協定を締結した、タイ・マヒドン大学看護学部が主催する短期研修に、初めて保健学科の学生(4年生2名)が参加しました。英語での授業や実習、研修生同士のコミュニケーションを通じて毎日たくさんの知識を吸収し、大変貴重な経験となりました。マヒドン大学の先生方に加え、大学生バディの皆さんには、空港でのお迎えから日々のフォロー、休日の観光案内まで、大変お世話になりました。

研修スケジュールはこちらマヒドン大学はキャンパスも病院も驚くほど広く、設備もとても充実していました。

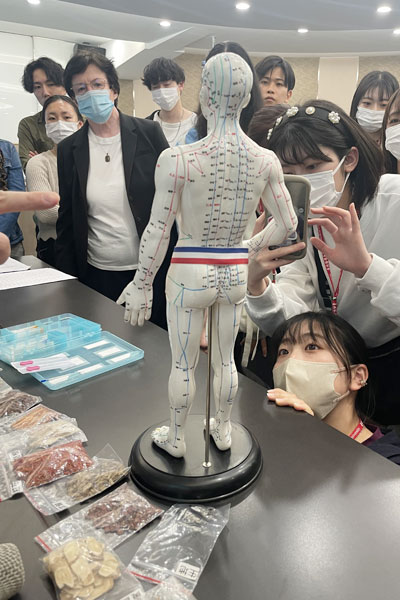

‘Sim Lab Activities’の授業では、模型を使用して、採血・静脈注射・けがの処置の実習を経験しました。阪大の授業では実践はなかったため新鮮で、他の研修生と意見交換しながら楽しく取り組めました。

病院訪問では、救急病棟や小児外科、小児外来を見学しました。救急医療の病床やスタッフ不足の現状と共に、各病棟の特徴や力を注いでいる点について知ることができました。

‘Chakri Naruebodindra Medical Institute’では、実際に臨床の場でどのような看護が実施されているのか、直接見ることができました。先生方も質問に丁寧に答えて下さり、タイと日本の医療の違いやタイ特有の看護について学ぶことができました。

院内のコンビニを観察していると、おむつの種類が日本より少なく、また保険の対象ではないとバディから説明があり、タイの介護サービスについても興味がわきました。

最終日前日に開催された‘Cultural Night Party’では、大学ごとに自国の文化を紹介しました。私たちは「折り鶴」を皆さんに体験頂き、大いに盛り上がりました!

Universiti Sains Malaysia (USM) からAbdul Rahman Mohamed学長が来訪されました

2023年8月2日

本学保健学科ではASEAN各国との連携を強化しており、高齢化社会やそれに付随する様々な地域の課題解決、及び高度グローバル人材の育成の為に、ASEANキャンパス事業の一環として、Osaka University International Certificate Program (OUICP, 医学物理及び医用画像技術の最先端)を実施しています。

このOUICPの実施にあたり、大学間連携をより緊密にする為、USMより学長であるProf. Dato’ Ir. Dr. Abdul Rahman Mohamedの他、Prof. Dr. Lee Keat Teong、Prof. Dr. Zainovia Lockman、Mr. Ahmad Farez Ahmad Fizri、Mr. Muhammad Syukri Sa’adonの5名が来訪されました。

本学科からは、神出計学科長、樺山舞国際交流センター委員長、西尾禎治教授、坂田洞察准教授が出席し、既存のOUICP取組に関してだけでなく、マレーシアにおける健康の諸問題と課題、そしてそれらの課題に対し本学保健学科とUSMがどのように取り組み、そして解決へと導くか盛んな議論が行われました。

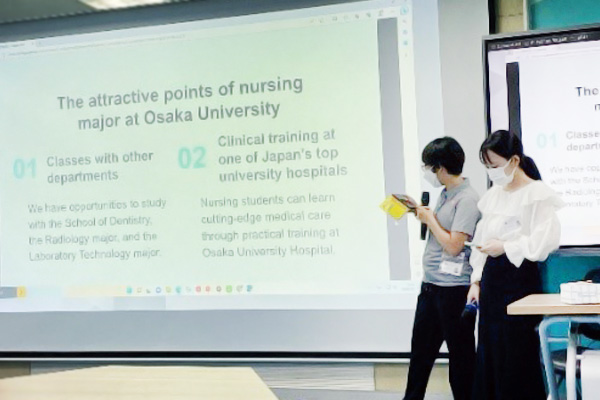

サマープログラム2023(老年看護学教室主催)、4年ぶりの実地開催!

2023年7月10日~7月21日

コロナ禍により1度の中止と2度のオンライン開催を経て、4年ぶりの実地研修となった。

アジアの提携校を主として7大学より32名の学生が参加した。プログラムは、日本の超高齢化社会の現状や介護保険制度の説明に始まり、老年看護に関する最先端のテクノロジーの紹介、企業(ATC、パラマウントベッド、RICHO)や病院・ケアホーム・地域包括支援センターへの訪問、そしてゲームを介した終末ケアのグループワークなど、多岐にわたった。

研修生4~5名のグループに教室院生1~2名がアシスタントとして参加し、引率や通訳業務を務めた。業務を通じて語学力を高めるとともに、自身の研究テーマに関する知識を深める良い経験となった。また、「たこ焼きパーティー」や日々の会話を通じて、互いの文化や違いも学び、大変意義深い2週間となった。

研修生の声

高齢者の皆さんと一緒に「百歳体操」を体験しました。台湾にも民族舞踊に似た「百歳体操」はあるが、日本の方が負荷が大きく、若い私たちよりも元気な皆さんにビックリ!

日本は高齢者の「食」をとても大切にしていると思う。歯に問題がある人には段階的な固さで調整するだけでなく、食べ物の色や香り、味を再現し保持する努力には感心した。

医療用ベッドのテクノロジーにはため息がでた!ドラマの中だけの世界だと思っていた様々な機能(体重の測定、バイタルサインや睡眠のモニタリング、褥瘡の予防機能など)をリアル体験できた。補助入浴装置は最も印象的で、介護の大幅な負担減となるだろう。

アジアでは口にすることがタブー視されている「死」について、カードゲームを介して考察した。「自身が終末期で大事にしたいこと」はグループ内で見事に意見が分かれ、興味深かった。家族間でも終末期の希望を共有し、ケアに役立てたい。

学習グループは大学を横断して構成されていたため、他の国との制度や考え方の違いを容易に比較し、知識を深めることができた。また各グループを担当してくれた阪大のアシスタントはとても親切で、慣れない英語で講義内外を問わず、一生懸命寄り添ってくれたことが嬉しかった。

阪大アシスタントの声

英語が不安で緊張していましたが、ジェスチャーもまじえ「分かりやすく伝えよう!」「少しでも聞き取ろう!」という気持ちで続けているうちに、コミュニケーションが楽しくなってきました。通訳がうまくできず落ち込むこともありましたが、今後の学習の大きなモチベーションとなりました。

流しそうめんや回転ずし、たこ焼きづくりなど、SNSでしか見たことのなかった日本文化を実際に体験してもらい、とても喜んでもらえました。対面での交流の醍醐味ですね。

様々な施設や企業への訪問、多様なテーマの講義を通じて、新しいアイデアや技術を学び、自身の研究に取り入れることができました。また、同じ看護を勉強する研修生から刺激を受けたり、異なる視点から問題を考える力を養うことができました。

サマプロでの活動や交流は、自分自身を見つめなおす機会となりました。異なる環境で挑戦を重ねることで、自分の成長と弱点を感じることができました。サマプロを終え、自身の目標に向かってさらに努力しようという気持ちが高まっています。

マヒドン大学より院生の研究訪問

2023年7月6日~7月7日

部局間協定校であるタイのRamathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol Universityから、“Community Nurse Practitioner Practicum RACN510”の修士課程コースの一環として、世界一長寿国である日本の地域看護やケアを学ぶことを目的として、2023年7月6日~7日の2日間、Wanna Sanongdej助教および4名の修士課程の大学院生の4名が保健学専攻を訪問されました。

初日は、保健学専攻国際交流センター長である樺山教授によるレクチャー ”Introduction of Japanese long-term care system”ののち、大阪府豊能郡能勢町に向けて出発しました。ここでは、能勢町保健福祉センターを訪問したのち、野間中公民館で行われていた「いきいき百歳体操」を見学、一緒に参加させていただきました。体操終了後は、高齢者の皆さまへのインタビューなど、交流会を行いました。ご調整、同行をくださった、能勢町保健福祉センター畑中保健師様、ありがとうございました。

夕食は、神出学科長に大阪名物お好み焼きをご馳走いただきました。

2日目には、大阪大学老年内科ご出身の松川直道先生が社会福祉法人理事長として運営されている、岸和田市にある社会福祉法人寺田萬寿会を訪問させていただきました。寺田萬寿病院他、まんじゅ岸和田、まんじゅ貝塚および特別養護老人ホーム萬寿園をご案内いただきました。スタッフおよび利用者の皆様に大変温かく受け入れていただき、日本の高齢者ケアや介護を学びました。グループホームでのイベントで、七夕祭りの短冊に願い事も記入してきました。病院の料理長による豪華なスペシャルメニュー食も美味しくいただきました。途中で、岸和田城や岸和田だんじり会館の見学の機会もいただき、地域に古くから伝わる祭りなど、日本の文化に触れる機会となり、皆さん楽しまれていました。終日、お忙しい中を丁寧に対応くださったスタッフの皆様に心から御礼申し上げます。

2日間の経験が、少しでもタイの皆さんの学びに貢献できていればうれしいです。また協定校等との双方の訪問がこれからも活発化していくことを願っています。

研修スケジュールはこちら7月6日

前列左より:

木戸助教授、樺山教授、Wanna Sanongdej助教授

後列左より:

保健学科学部生、マヒドン大学看護学部院生4名

樺山教授によるレクチャー”Introduction of Japanese long-term care system”

7月7日

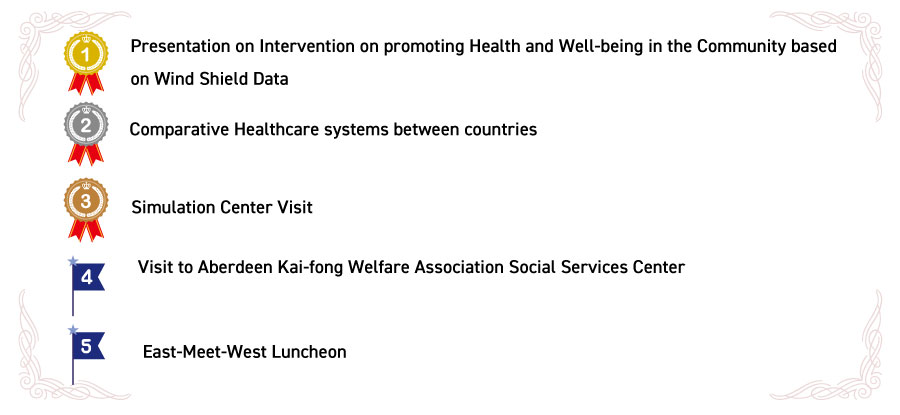

海外研修レポート:香港大学夏季プログラム2023

“Working towards SDG 3: Promoting Health & Well-being in the Community”

2023年7月3日~7月14日

香港大学看護学部主催の短期研修が開催され、パンデミックを経て4年ぶりに学生1名(博士課程)を派遣しました。日本人は一人という環境の中、英語力やプレゼン技術を鍛えられ、また香港大の先生方や院生の方と、自身の研究テーマについてディスカッションをする機会も得ることができ、大変有意義な2週間を過ごされました。

以下、良かったプログラムTop5(学生選)と写真をご紹介します。

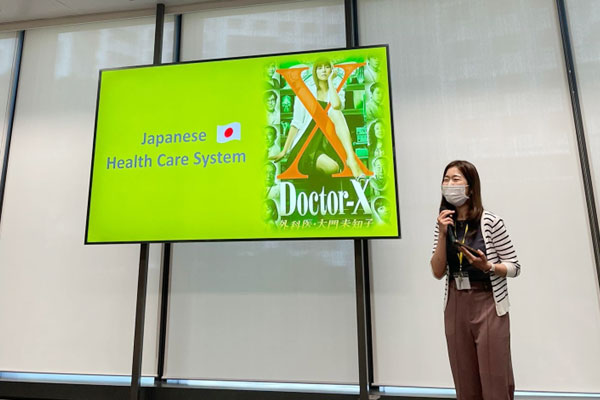

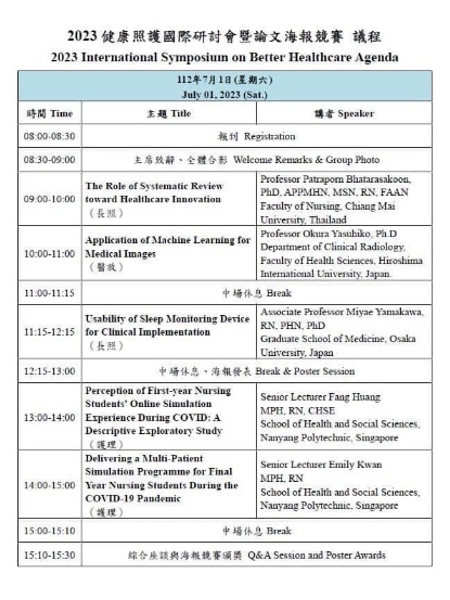

研修プログラムはこちら山川准教授が慈済科技大学(台湾)シンポジウムにて講演

2023年7月1日

本学科の提携校である慈済科技大学(台湾)にて、’International Symposium on Healthcare’が開催されました。本学科との部局間協定10周年の節目となる今年、山川准教授が招待され、睡眠モニタリングに関する講演 ‘Usability of Sleep Monitoring Device for Social Implementation’ を行いました。

(英)ブリストル大学より研究者来校

2023年6月19日~6月24日

ブリストル大学と大阪大学が実施している共同研究に基づき、採択された日英共同研究費:International Exchanges 2022 Cost Share (JSPS and NSTC)を使用し , “Innovation of targeted alpha-particle therapy - Interdisciplinary study between radiation physics, chemistry, and biology on DNA damage” の研究を実施する為、英国ブリストル大学からProf. Jaap Velthuis, Dr. Anna Chambers, Dr. Chiara De Sioと学生1名が来日した。

本滞在では、アルファ線内照射治療に関するシミュレーションの研究の推進を図る為、本学医学系研究科の加藤弘樹先生・渡部直史先生とディスカッションを行った。他にも過去にホウ素中性子捕捉療法(BNCT)を実施していた京都大学の原子炉にて、BNCTのシミュレーションに関するディスカッションを行った。また、医学系研究科博士前期課程の講義「高度放射線治療」の授業の一環として、Prof. Jaap VelthuisとDr. Anna Chambersにそれぞれセミナーを行ってもらった。

がんサバイバーシップケアの研究に関する国際交流(急性期・緩和ケア学研究室)

2023年6月6日

台湾よりNational Cheng Kung University看護学部教授のSu-Ying Fang先生が来訪され、急性期・緩和ケア学研究室のメンバーと意見交換を行いました。Fang先生は治療終了後の乳がん体験者の方に向けたWebによるがんサバイバーシップケアプログラムを開発されており、プログラムの開発や介入研究の実際を交えて研究の詳しいお話を伺うことができました。当研究室からも関連する研究の紹介を行い、意見交換を通じて今後の研究に向けた貴重な示唆を得ることができました。

マヒドン大学とPartnership Ceremony & Meeting開催

2023年4月19日~20日

マヒドン大学ラマティボディ看護学部(タイ)の教員8名が、2022年4月に保健学科と部局間協定を締結後初めて来校されました。初日の来校記念セレモニーには阪大教職員14名が同席し交流を深め、午後の会議では研究活動の紹介やダブルディグリープログラムについての打ち合わせが行われました。2日目には、大阪大学附属病院看護部を訪問・見学し、看護部ご協力により、看護管理を中心とした丁寧な紹介を頂きました。活発な質疑応答や意見交換が行われ充実した時間となりました。また岸本記念医学資料館を訪問されました。

4月19日:Ceremony & Academic Meetings

4月20日:阪大附属病院訪問

慈済科技大学来校に伴い、学術交流会議を開催

2023年4月7日

4月7日、慈済科技大学(台湾)より学長および部局長他、計7名が来校されました。慈済科技大学看護学部とは2013年に部局間協定を締結以来、共同研究や学生派遣を通して活発な交流が行われています。この度は、両校のさらなる発展と充実を図るため、セレモニーが開催され、両校の近況紹介や研究発表が行われました。

慈済科技大学からは、鴻海精密工業との在宅医療サービスの検査キットの共同開発を含む、ICTに関する研究が紹介され、また本校とのダブルディグリープログラムの設立にも大きな関心を示されました。

本校からは、「地域包括ケアや多職種が連携して進めるテクノロジーについて」(竹屋教授)、そして「地域の高齢者への睡眠研究について」(山川准教授)の発表が行われました。

両校の研究活動や研究情勢などについて、活発な意見交換が行われ、とても有意義な会議となりました。