ニュース

国際交流活動

最近の国際交流活動報告

- 国際交流センターより2026/02/24New

- 国際交流センターより2026/01/14

- 国際交流センターより2025/12/02

- 国際交流センターより2025/11/26

- 国際交流センターより2025/11/04

- 国際交流センターより2025/10/24

- 国際交流センターより2025/10/22

- 国際交流センターより2025/10/08

- 国際交流センターより2025/09/26

海外研修レポート:タイ・マヒドン大学夏季プログラム2025 “Study Visit for Nursing Students”

- 国際交流センターより2025/09/05

- 国際交流センターより2025/08/29

- 国際交流センターより2025/08/29

- 国際交流センターより2025/08/29

- 国際交流センターより2025/08/29

- 国際交流センターより2025/07/22

大阪・関西EXPO ベルギー館イベントの記事を掲載しました。

- 国際交流センターより2025/07/18

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)チェコパビリオン 「Living Longer, Living Well: Innovations for Healthy Ageing」に参加の記事を掲載しました。

- 国際交流センターより2025/07/11

高槻中・高校 第32回外国人研究者によるグローバルセミナーの記事を掲載しました。

- 国際交流センターより2025/06/03

「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博) アザラシ型メンタルコミットロボット「パロ」の体験、紹介ブースへ参加」の記事を掲載しました。

- 国際交流センターより2025/05/28

「香港大学看護学部3年生のインターシップ研修」の記事を掲載しました。

- 国際交流センターより2025/05/21

「Mini-Workshop on USM-UOsaka Research Collaboration」の記事を掲載しました。

- 国際交流センターより2025/05/21

「Xinxiang 医学大学 保健学科来訪」の記事を掲載しました。

過去の国際交流活動はこちら

2025年度

樺山教授、皆巳准教授がタイ・マヒドン大学にて大阪大学とのダブルディグリープログラムに向けた会議に参加しました

2026年1月26日~1月30日

2026年1月26日から1月30日にかけて国際交流センター長の樺山教授と国際交流推進担当の皆巳准教授がタイ・マヒドン大学のラマティボディ病院・看護学部とのダブルディグリープログラムに向けた話し合いをタイ・マヒドン大学で行いました。会議の中で、両大学にとって有意義な国際協力体制を築くことで一致しました。また、同大学のAIHD(Asean Institute for Health Development)にも訪問し、今後の協力体制の構築について建設的な意見交換がなされました。この後も、保健学科とマヒドン大学の交流の発展が期待されます。

延世大学より医学部生来校

2026年1月8日

キャンパスアジアプログラムにて約3週間本学に滞在中の、延世大学医学部生4名が、保健学専攻を訪問されました。国際交流センターより本学の紹介の後、日本の高齢化の現状や高齢者ケアなどについての講義を受けられました。講義後、高齢者の血圧計測習慣についての日韓の比較や、計測による認知機能への影響などについてのディスカッションを通して、日本の課題や取り組みへの理解を深められました。

インドネシアのJakarta III保健大学校との学術交流プログラム

2025年11月18日~21日

2025年11月18日(火)~11月21日(金)、インドネシアのJakarta III保健大学校から助産学生2名と看護学生4名、教員4名、インドネシア助産師協会会長の計11名が大阪大学を訪問されました。同校とは2019年にMOUを締結しており、学生さんが参加する学術訪問は3回目です。

学術交流プログラムでは、教員によるインドネシアと日本の母子保健に関する現状や助産師教育に関する特別講義、大学院生および学部生による研究成果の発表を行いました。施設見学として、大阪大学医学部附属病院総合周産期医療センター、プリマ助産院を訪問しました。また、インドネシアでは急速な高齢化社会を迎えているということで、日本で提供されている高齢者ケアへの関心も高く、高槻市の高齢者ケアセンターも訪問しました。両国の周産期医療の特徴、高齢者ケアの現状や課題について活発な議論が交わされ、学生・教員ともに多くの学びを得る機会となりました。Winter プログラムは来年も引き続き開催予定です。より一層活発な交流を続けていきます!

清華大学万科公衆衛生学院 来校

2025年11月14日

中国を代表する名門大学である清華大学・万科公衆衛生学院より、副学科長を含む4名の教員と7名の大学院生が、保健学科に初めて来校されました。万科公衆衛生学院は、公衆衛生と健康分野での新しい教育・研究モデルを構築することを目的として2020年に清華大学に新設された学院で、現在は大学院生を対象とした教育が行われています。今回の訪問では、両大学の学部・学院の概要を紹介した後、両国における公衆衛生分野の現状や研究について発表、意見交換を行いました。今後の共同研究や学術交流の可能性を探る上でも、大変有意義で充実した会議となりました。

マヒドン大学Study Visit 2025

2025年10月1日~3日

タイ・マヒドン大学ラマティボディ病院看護学部より教員1名、院生8名が、3日間の研修のために来校されました。院生の興味や研究テーマに沿ったプログラムが実施され、各プログラムにおいて積極的な参加や活発な質疑応答が行われました。

【1日目】

- クリニックにて在宅看護学習

- 看護分野における日タイ両国のAIの現状についての意見交換

- 研修生による研究発表

午後は老年看護学教室の山川准教授による、AIを駆使した我が国の医療についての講義に続き、マヒドンでのAIを取り入れたデジタル診療の報告があり、充実した意見交換が実施されました。さらに参加された8名の修士院生の研究を一人ずつ紹介して頂き、実りある研究の遂行に関する意見交換が出来ました。

【2日目】

- 災害医療・災害看護の学習

自然災害の頻度は日本に比べて少ないタイですが、今年3月に都市部で大規模な地震が発生したことを受け、災害看護への関心が高まっています。「人と防災未来センター」では災害の実態や備えについての理解を深めることができ、また、「兵庫県災害医療センター」では基幹災害拠点病院としての役割や実際の対応事例をご紹介いただくなど、貴重な学びの機会となりました。日本とタイの災害医療体制における相違点や共通点について比較することもできました。

【3日目】

- 地域医療研修

能勢町では、保健センターを見学し、歯科医による「オーラルフレイル」についての紙芝居を通して高齢者へのオーラルケアについて学びました。また地域住民の方々と「いきいき百歳体操」を体験した後、車座になって「健康な生活を送るための秘訣」について自由に意見交換を行うなど、日本の高齢者と直接ふれあいながら貴重な知見を得ることができました。

今回の研修参加者には、すでに看護師として勤務されている方も多く、今回の学びを母国の看護現場に活かし、より良い看護システムの構築に貢献されることを期待しています。

ライプニッツ財団使節団兼ブレーメン大学教授Hajo Zeeb教授来校

2025年10月3日

当保健学科のMOU締結校であるドイツブレーメン大学のHajo Zeeb教授がライプニッツ財団使節団の一員として大阪大学に来校されました。その際に、保健学科にも立ち寄られ、神出教授ならびに皆巳准教授と面会されました。

ブレーメン大学は、ドイツ北部のブレーメン州にある州都ブレーメン市に位置する総合大学です。

12の学部を有し、理学、工学、社会科学、人文学、言語学、教育学など幅広い分野をカバーしています。特に宇宙工学、海洋環境科学、デジタルメディアなどの分野で国際的に高い評価を得ています。研究志向の大学として知られ、ドイツ研究財団(DFG)をはじめとする外部資金による研究プロジェクトが非常に活発です。大学の重点研究領域(high-profile areas)は学際的であり、分野を横断した先進的な研究が推進されています。

教育面では「研究に基づく学習(research-based learning)」を教育理念として掲げており、学生が早い段階から研究活動に参加できる仕組みを整えています。授業はプロジェクト形式で行われることが多く、実践的で主体的な学びを重視しています。

国際性もブレーメン大学の大きな特長です。世界各国の大学と協定を結び、多くの留学生を受け入れています。学内には多文化的な環境が形成されており、学生同士が国際的な視野を広げることができます。今後のブレーメン大学と保健学科の国際交流について議論が交わされ、有意義な会談となりました。両大学の国際交流が益々発展する事を願っています。

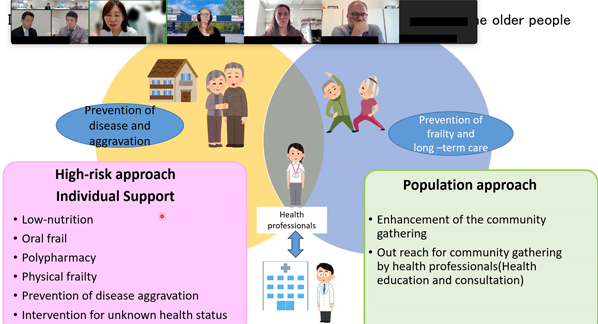

Mahidol University, The Nursing Center for Ageing Well at the Ramathibodi School of Nursing 設立記念

WEB symposium: Building Capacity for Integrated and Person-Centered Approach in Aging

2025年9月9日

マヒドン大学ラマティボディ看護学部にThe Nursing Center for Ageing Wellが設立されたのを記念して、WEB symposium: Building Capacity for Integrated and Person-Centered Approach in Agingが開催されました。部局間協定を締結している大阪大学保健学専攻も共催となっており、MOUコンタクトパーソンである樺山舞教授、高齢者医療を専門としている神出計教授が、地域での高齢者に対する介護予防の取り組みや、病院における高齢者に対する管理などにつき講演を行い、さまざまなディスカッションを行いました。本シンポジムには世界各国から130名を超える参加者が集い、活発な討議が行われ、タイを含め特にアジア地域での高齢化が進んでいくため、多くの医療職者や研究者の高齢社会・高齢者医療への関心の高さが伺えました。今後、大阪大学保健学専攻とマヒドン大学Aging Centerの交流が大いに発展することを期待しております。

国際感覚を持った在宅医療の専門職を育成するプログラム

2025年9月7日~9月13日

2025年9月7日から13日にかけて、ハワイにて「国際感覚を持った在宅医療の専門職を育成するプログラム」が開催されました。本教育プログラムは、日米の在宅医療の教育・実践を多職種の視点で比較することで、在宅医療に対する考え方や多様な治療・支援の方法、各職種の専門性と連携の在り方を学び、国際感覚を持った在宅医療の専門職を育成することを目的とし、公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団の助成を受けて実施されています。本学保健学科からは大学院生3名、さらに本学医学部・歯学部の大学院生、薬学部の学部生が参加しました。

事前研修として、2025年8月に訪問診療研修を1日間、訪問看護研修を2日間実施しました。 出発前には多職種によるワークショップおよび事前課題報告会、帰国後には研修報告会を開催し、 勇美記念財団の方々にもご参加いただきました。今後は、2026年3月に予定されております研修報告会にて、結成果の報告を行う予定です。

ハワイでは、認知症施設や医療的ケア児施設、リハビリ病院、ハワイ大学での解剖学実習などを見学させていただきました。さらに、ナースプラクティショナーやホスピスナース、訪問看護師とのセッションを行い、日本とハワイの医療について考える貴重な機会となりました。

Q&A session with a Hospice Nurse

Session with Hawaiian Home Health

Care Professionals on case studies

個人の学び

- 意思表示に際して「個人」が重要視される風潮は、ハワイで強く感じた。ハワイでは、65歳以上ではPOLSTを一年に一回更新することが義務付けられているように、死について話すことをタブーとせず、意思表示を行うことの重要性を感じた。

- 日本において、実践と教育専門性の強化が必要であると感じた。

- アメリカのNPの裁量権の大きさに驚いた。また一人当たりの診察時間も長く、患者の生活背景に目を向けながら、より「ケア」の要素が強い診察だと感じた。

- ハワイでは治療・ケアの質の評価が求められ、それが質の担保に繋がると学んだ。

- 専門職の教育において、実践が重要視されていることに驚いた。看護学生の実習でもAラインを取ったり国家試験では臨床での判断が問われたりするということも、日本との違いだと感じた。

オウル大学Kristina Mikkonen教授による特別講義開催

2025年9月1日

オウル大学 保健学部・医学部ヘルスサイエンス&テクノロジー研究ユニットKristina Mikkonen教授による特別講義「Strategies of Digitalization into Clinical Practice」が開催されオンラインも含めてたくさんの人が参加しました。医療および看護分野におけるデジタル化実装について最先端の国際的事例と、私たちの現場ですぐに活用できる実践的な知見を紹介する講義でした。質疑応答でも大学院生から複数質問があり、非常に活発な討論がなされ、充実した内容でした。

講義チラシはこちら海外研修レポート:タイ・マヒドン大学夏季プログラム2025

“Study Visit for Nursing Students”

2025年8月18日~8月29日

マヒドン大学看護学部が主催する短期研修に、学部生4名(3年生2名、2年生2名)が参加しました。 英語でのコミュニケーション力については、各人が課題を認識しつつも、日々の講義や施設訪問を通して多くの知識と貴重な体験を得ることができ、非常に実り多い2週間となりました。 研修後もお世話になったマヒドン大学の学生とのコミュニケーションは続いており、次の国際交流の機会に向けて、すでに意欲を示しておられます。

プログラムスケジュールはこちら各参加者からの感想は以下の通り

3年生より

マヒドン大学での研修では、最新技術を駆使した看護教育に触れることができた。解剖学ではディスプレイやVRを用いて筋肉から神経に至るまで、人体の構造を立体的に捉えることができ、教科書からは得られないリアルな学びを体験できた。また、コンピューターを用いて模擬患者への対応をシミュレーションすることもでき、実践的な思考力が養われることを実感した。知識をインプットするだけでなく、アウトプットを通じて深く学ぶ環境が整えられており、大きな刺激を受けた。

タイで2週間、看護の授業を英語で聴講した経験は、自分の英語力を見直す大きなきっかけとなった。専門的な内容や日常的なやり取りを理解できたときの達成感は大きかったが、同時に不足している部分も明確になった。将来、国際的な場で活躍するためには英語力が欠かせないと強く感じたので、今後はさらに積極的に学習に取り組み、実践力を高めていきたいと考えている。

2年生より

プログラム3日目に、大学や大阪の紹介、災害時の医療・看護体制についてのプレゼンテーションを行った。英語でプレゼンテーションをする機会はあまりない為、とても貴重な経験となった。続いて各国の文化紹介では、日本の折り鶴を紹介し研修生の皆さんにも挑戦してもらった。折り鶴にとても興味を示してもらえ、折り方を教える中で自然とたくさんコミュニケーションをとることができた。

タイのバディは、土日だけでなく平日にも時間を見つけて会いに来てくれたり、タイ料理の美味しいお店や観光スポットに連れて行ってくれた。英語でお互いのことを語り合ったり、バディにタイの医療状況やタイ語の言葉を教えてもらったりして、本当に楽しい時間を過ごした。別れるときにはお互いが涙を流し合うほど、親しい関係を築くことができた。

EXPO 2025 大阪・関西万博 イタリアパビリオン ワークショップで皆巳准教授が発表しました

2025年7月17日

EXPO 2025 大阪・関西万博 イタリアパビリオンにて、未来の医療技術に関するワークショップが7月17日に行われました。その中で、未来の放射線治療技術である「FLASH放射線治療」の特別セッションが組まれ、保健学科の国際交流推進担当教員の皆巳和賢准教授が発表を行いました。

「FLASH放射線治療」とは、非常に短時間(ミリ秒〜秒オーダー)にたくさんの放射線量を照射する技術であり、従来の照射方法に対して腫瘍縮退効果を維持しながらも正常組織への障害が大幅に抑制される(FLASH効果と呼ばれている)技術で、世界的にも注目されています。

皆巳准教授のグループは、世界で初めてヒト細胞を用いてこのFLASH効果を観察し、世界的にその技術が注目されています。このFLASH放射線治療を用いれば、1日の放射線治療がわずか0.02秒で終了します。その結果、治療時間が大幅に短縮され患者さんのQOL(Quality of Life:生活の質)が向上し、負担の少ない癌治療が実現します。この度の発表は、イタリアパビリオン前の巨大スクリーンやイタリアテレビ局にも放映され、一般の方に多く未来の放射線治療が紹介されました。

サマープログラム2025開催(老年看護学教室主催)

2025年6月30日~7月11日

本学老年看護学教室と社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会「グルメ杵屋社会貢献の家」様と共同で開催する2週間のサマープログラムが、今年も開催された。台湾・中国の4大学12名の研修生を対象に、日本の超高齢社会における長期介護をテーマに、学内外講師による講義、ワークーショップ、企業・施設訪問と多様なプログラムが提供された。

老年看護学教室の学生約30名も研修生のアシスタントとして、連日プログラムをサポートした。講義場所や訪問施設への同行、通訳を務めながら、自身の英語力を高めると同時に、アジア諸国における介護制度や課題についての知見を得た。また、自身の研究についての発表で得た、研修生からの貴重なフィードバックは、今後の研究活動への大きなモチベーションとなった。

プログラムスケジュールはこちら研修生の声

『認知症ワールドトラベルガイド』の講義では、認知症のさまざまな側面に関する貴重な知見を得ました。その後のワークショップでは、カードを使い、記憶障害や混乱、時間や場所の感覚の喪失など、認知症のよくある症状を探求し、より深く理解するとともに、グループごとに実践的なケアの方法が議論されました。このインタラクティブなカードゲームを通して、共感力を高めることや、効果的コミュニケーションの重要性を感じました。台湾にもこの手法を持ち帰り、より多くの人が認知症の方の視点から理解を深め、身近でわかりやすい方法で認知症について学べるようになればと強く願っています。

ワークショップ『超高齢社会における最適な環境の整備』は、介護現場でのより良い環境設計を考える上で、全く新しい世界観を与えてくれました。特に、「環境デザインは神経多様性に配慮した設計である必要がある」という考え方に、非常に感銘を受けました。また、社会的なつながりを支援する空間設計が、私たちの孤独や困難を軽減する一助となるという視点も興味深かったです。教授が提唱する「感覚-予測-行動」のサイクルは、高齢者介護における「在宅での生活継続を支援する改修」の概念と共鳴し、高齢者が質の高い老後を過ごすための支援につながります。

グループごとのブレインストーミングを通じて、デザインと看護のシナジー効果の可能性を認識することができました。

『終末期ケア』をテーマとした、米在住の日本人牧師によるオンライン講義は、大変貴重な学びとなりました。日本の終末期における様々な儀式(最後のお水のお供えやエンジェルケアなど)の実践には大変感銘を受け、職場の終末期ケアに是非この精神を取り入れていきたいと思います。また死にゆく人にかける6つの言葉や3種類の癒しの技法は、心に深く響きました。医療支援に加え、適切に構築された終末期ケアシステムは、患者の尊厳を高めると同時に、家族が最後の旅に寄り添う機会を逃すことの無いよう、指針や慰めを提供してくれることも学びました。

『パラマウントベッド株式会社』を訪問し、同社の枕や医療用・介護用ベッドの革新的なデザインについて、貴重な知見を得ることができました。先進的な機能(電動式高さ・角度調節機能、再度レールシステム、体圧センサー、睡眠モニタリングなど)は、患者の快適性と安全性を高めるだけでなく、介護者の身体的負担を軽減します。中でもスマートトイレセンサーは特に優れており、尿や便の色・状態を検知することで、排泄パターンや健康状態の把握にも役立ちます。実用的でありながらデザイン性にも富んだベッドは、台湾の介護・福祉技術開発の将来にとって重要な参考資料となりました。

今年5月にオープンした『大阪大学医学部附属病院』の新病棟の見学は、またとない素晴らしい機会でした。新病棟は広々として明るく、最先端の医療技術が導入されています。ICUは日帰り手術病棟の隣に配置されており、隔離室は遠隔モニタリングも可能です。病棟間の廊下が連結されているため移動距離が短縮され、小児ICUには緊急搬送用の直通ルートも整備されています。これらの設計からは、看護業務の効率化と患者中心のケアを重視している姿勢が明確に伝わってきました。また、高度救急救命センターでは男性看護師の数が比較的多く、ジェンダーの多様性が進んでいることが印象的でした。医師と看護師が同じオープンスペースで働いており、階層的な壁を取り払い、円滑なコミュニケーションと効果的なチームワークが実現されています。これは、台湾でよく見られる分離型の勤務環境とは大きく異なっていました。

特に印象深かったのは、ドクターヘリによる医療救助体制を見学できたことです。日本でフライトナースになるには、臨床経験5年以上(うち急性期3年以上)、専門研修の修了、そして認定試験の合格が必要です。フライトナースは常に待機し、呼び出しから5分以内にヘリポートに到着しなければなりません。飛行中に心肺蘇生(CPR)などの高度な処置を行うこともあります。

先進的で効率的、かつ患者中心の医療システムを実際に目にすることができ、大変有意義な経験となりました。同時に、台湾の医療体制についても見直すきっかけとなり、今後の改善に向けたヒントを多く得られました。本当に貴重で、視野が大きく広がる体験でした。

阪大アシスタントの声

国や文化による共通点や相違点を知ることは、多くの気づきを得られる貴重な機会となった。特に興味深かったのは、アジア圏において「死に関する話題を避ける傾向がある」という共通点がある一方で、それに対するアプローチや体制には国ごとの違いが見られたことである。このような違いは、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)を推進する上での工夫や課題を考えるうえで重要な示唆を与えてくれた。

例年に比べて研修生の人数が少なかったこともあり、グループワークなどを通じて研修生と阪大生との間でより多くのコミュニケーションの機会が得られた。私は英語に自信がなく、うまく会話できるか不安だったが、通訳のサポートやワークショップでの交流を重ねる中で、少しずつ英語を話すことへの恐怖心が薄れていった。英語を「うまく話すこと」ばかりにとらわれるのではなく、「積極的にコミュニケーションを取ろうとする姿勢」こそが関係性を築くうえで大切であると、改めて実感した。この経験は、自分の英語力をさらに高めたいというモチベーションにもつながった。

自身の研究を英語で説明する機会を通じて、研究の本質をより明確に言語化できるようになった。また、同じ領域の他の研究者と交流し、自分の研究課題に対してさまざまな意見や視点を得られたことは非常に有意義だった。

個人的に学習していた中国語が、プログラム外の場面で役立ち、研修生にも喜んでもらえたのが嬉しかった。その国の言語を話すという行為は、相手に対する敬意や関心として伝わるのだと実感した。言語面では、自分の成長を感じることができた2週間だった。来年の開催に向けて、さらにスキルをブラッシュアップしていきたい。

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)チェコパビリオン 「Living Longer, Living Well: Innovations for Healthy Ageing」に参加

2025年6月24日

2025年6月24日に大阪・関西万博のチェコパビリオンにて「Living Longer, Living Well: Innovations for Healthy Ageing」ヘルスカンファレンスが開催されました。本学保健学科からは、樺山教授が登壇者として招待され、大学院生(6名)、教員(5名)、スタッフ(3名)が特別招待ゲストとして、会場参加しました。

本カンファレンスは、チェコ共和国政府およびマサリク大学の共催によって開催され、Healthy Ageingの実現に向けた先進的な研究や実践について議論することを目的としています。

カンファレンスは、マサリク大学のJakub Hlávka先生による「Living Longer, Living Well: Innovations for Healthy Ageing」と題した基調講演から始まりました。チェコと日本の寿命を照らし、その背景要因について様々な側面から解説されていました。続いて、大阪大学の樺山舞先生、京都大学の長谷田真帆先生、WHO神戸センターのローゼンバーグ恵美先生が、それぞれのご専門の立場からHealthy Ageingに関する研究や実践についてご紹介されました。

樺山教授からは、日本の急速な高齢化の現状について、大阪府の能勢町で実施している研究を交えながらご紹介いただきました。Healthy Ageingの実現には、単なる医療や介護の充実だけではなく、社会とのつながりの促進が重要であると強調されました。

パネルディスカッションのセッションでは、産官学それぞれの立場から活発な議論が交わされました。特に聴衆として参加されていた、能勢町で健康づくりに従事している職員の発言は印象的で、山間地域における介護の現状を踏まえ、「健康長寿の実現には地域行政が本気で現場に向き合い、持続可能な支援体制を構築することが重要である」と力強い決意が語られました。また、大阪大学大学院生の深田悠花さんからは、Healthy Ageingには人生の最終段階の尊厳やQOL(生活の質)の向上も含まれることを、エンド・オブ・ライフケアの考え方と共に解説されました。さらに、ギャラリーからは「高齢者になってからの介入だけでなく、若い世代のうちからの介入が必要ではないか」という視点も示され、ライフコース全体を通じたアプローチの重要性が共有されました。大阪大学の百寿者研究専門家の権藤恭之教授からは「人間の寿命には生物学的な限界がある中で、我々研究者はどこまでHealthy Ageingを目指すべきなのか」という本質的な問いが投げかけられるなど、非常に白熱した議論が交わされていました。近畿厚生局地域包括ケア推進課、杉田塩課長からは、高齢社会における地域づくりについて、近畿地区における好事例を紹介頂き、各地域の魅力的で先進的な取組みをチェコの研究者と共有することができました。阪急阪神ホールディングスからは、より多くの人々に届けるための多様な介入事例が紹介されました。地域住民が楽しく参加できるような多種多様なイベントを継続的に開催することで、人々の行動変容につなげ、Healthy Ageingを促進するという企業ならではの柔軟な取り組みが印象的でした。

終始非常にアットホームな雰囲気で進行され、休憩時間やプログラムの合間には、参加者同士が自然に立ち話を交わし、互いの研究や課題意識について深く語り合う姿が至るところで見られました。

本カンファレンスは、国や地域、職種や専門分野を超えて、参加者一人一人が「Healthy Ageingとは何か」という問いに向き合い、共に考える貴重な場となりました。この貴重な機会を提供いただいた主催者、参加者の皆様に心より感謝申し上げます。

大阪・関西EXPO ベルギー館イベント

2025年6月19日

大阪・関西EXPO ベルギー館にて開催されましたイベント Global Health, Local Strengths: Connecting Centers of Excellence in R&D and Pharma Logisticsにおけるパネル・ディスカッションに登壇させて頂きました。

本イベントは杉山治夫名誉教授が20年以上に渡りWT1 免疫療法で国際共同研究をされて来られたベルギー・アントワープ大学が主催されたイベントであり、杉山先生を介して保健学専攻に参加の機会を頂きました。

Innovation health R&D synergies: Antwerp meets Japan というタイトルのパネル・ディスカッションにおいて、アントワープ大学附属病院 研究部長であるPatric De Boever教授の司会の下、5名のパネリストの一人として登壇させて頂き、大阪大学医学部の紹介、大阪大学における研究エコシステムやアントワープ大学との共同研究への期待について説明し、今後について実りあるディスカッションをさせて頂きました。

このイベントを機に、今後、大阪大学保健学専攻とアントワープ大学医学部との交流が大いに発展することを期待しております。

高槻中・高校 第32回外国人研究者によるグローバルセミナー

2025年6月17日

私の名前はアリス・ヤングと申します。心理学の学士号を取得しており、現在は神出教授の研究室でフルブライト・フェローとして研究を行っております。

この報告書を始めるにあたり、まずはグローバルな文化交流を重視する素晴らしいイベントにお招きいただいた高槻高校の皆様に、心より感謝申し上げます。また、この機会をご提案くださった神出先生にも、重ねて御礼申し上げます。

2025年6月17日、私は高槻高校にて講師としてお招きいただく光栄にあずかりました。今回の訪問の目的は、日本での研究経験を共有するとともに、アメリカの救急医療体制について簡単にご紹介することでした。私の日本での研究の主な関心は「事前指示書(アドバンス・ディレクティブ)」にあります。これは、将来の患者の治療方針、とりわけ終末期医療に関する意思を文書で示すものです。そのため、私の研究は非常に繊細で話しづらいテーマであることもありますが、今回お話をさせていただいた学生の皆さんがとても前向きに耳を傾け、積極的に参加してくださったことを嬉しく思いました。小林助教にご同行いただき、午前10時半頃に学校へ到着し、高槻高校校長の工藤先生より、学校の歴史についてのご説明をいただきました。

その後、簡単なご挨拶を交わし、多学年の生徒の皆さんが待つ会議室へと向かいました。私は、先述のテーマについて発表を行い、その後、生徒の皆さんとの質疑応答の時間をとりました。この質疑応答は非常に楽しく、有意義なものとなりました。発表は約30分間で、生徒の質問の多くは私の研究内容に関するものでした。特に「事前指示書」に関心を寄せてくださる生徒が多く、高齢者ケアに熱心な若者たちの姿に大きな喜びを感じました。学生の皆さんからは、「なぜ高齢者はアドバンス・ディレクティブを使いたがらないと思いますか?」や、「なぜアメリカ人の方が日本人よりもアドバンス・ディレクティブについてよく知っているのでしょうか?」といった質問がありました。また、生徒の皆さんは語学学習についても関心を持っており、自信をもって英語を使いこなす姿にはとても感動しました。

その後、横山先生に校内をご案内いただき、教室やグローバルラーニングセンターを見学しました。センターでは、生徒の皆さんがアメリカやイギリスを訪れる機会を持てること、そして過去に訪れた海外からのお客様による多くの記念品が展示されている様子を拝見し、大変感激いたしました。最後に、美しい図書館を訪れ、熱心に学習する生徒の皆さんの様子を拝見することができました。

今回の訪問は本当に素晴らしい経験となり、このような大切な機会に参加できたことを心から光栄に思っております。生徒の皆さんが今後も努力を重ねられることを願っておりますし、グローバルな視点を持ちたいと願う日本の生徒の皆さんのネットワークとして、今後もつながっていけたら幸いです。

フィンランド オウル大学より Arto Maaninen学長が保健学科に来訪されました

2025年6月5日

2025年6月5日(木)に保健学科でMOUを締結しているフィンランドのオウル大学よりArto Maaninen学長が来訪されました。

フィンランド北部の都市オウルに位置するオウル大学(University of Oulu)は、1958年に設立された国立大学であり、約13,500人の学生が在籍するフィンランド有数の総合研究大学です。フィンランド国内でも指折りの研究水準を誇り、QS世界大学ランキングでも上位にランクインするなど、国際的にも高い評価を受けています。

オウル大学の強みは、ICT(情報通信技術)分野、医学・ライフサイエンス、環境科学、工学、教育学など多岐にわたります。中でも、Nokiaとの連携を背景に発展した無線通信(5G・6G)研究は世界的に知られ、6G Flagshipプロジェクトを通じて次世代通信技術の先端をリードしています。

医学分野においても、大学附属のオウル大学病院(OYS)と密接に連携した教育・研究体制が構築されており、ゲノム医療やバイオバンク研究、デジタルヘルスの推進に注力しています。また、北極圏に近い地理的特性を活かし、気候変動や北方生態系に関する環境科学研究も盛んです。

この度の訪問では、保健学科とオウル大学のこれまでの共同研究成果や今後のさらなる国際協力に向けた枠組みが活発に話し合われました。

Commemorative Kick-off Event for the Conclusion of the MOU

2025年6月4日

2024年10月に保健学科とドイツのブレーメン大学人間健康科学部の間に部局間学術交流協定が締結されました。ブレーメン大学人間健康科学部は人間・健康・福祉を包括的・横断的に探求する学際的な学部です。疫学、保健、看護、スポーツ科学、心理学といった幅広い領域を扱い、地域社会・政策・臨床など実践との接続が強みです。また、Leibniz研究所との連携など高度な研究基盤が揃っています。その交流協定締結記念として2025年6月4日に「Commemorative Kick-off Event for the Conclusion of the MOU」と題したシンポジウムがオンライン開催されました。大阪大学ならびにブレーメン大学の教員による研究紹介から各大学の大学院生による研究プレゼンテーションが行われ、双方の大学から活発な議論が行われました。今後も両大学で、研究交流ならびに学生交流が活発になされていくことになることを期待しています。

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)

アザラシ型メンタルコミットロボット「パロ」の体験、紹介ブースへ参加

2025年5月4日~5月10日

大阪・関西万博のギャラリーWESTで、2025年5月4日~10日までの7日間、日本赤十字看護大学附属災害救護研究所企画の「未来の野外診療所~ゼロ・エミッションの災害医療~」において、産業技術総合研究所の柴田崇徳先生が出展したアザラシ型メンタルコミットロボット「パロ」の体験、紹介ブースに保健学科等の学部生、大学院生、教員合わせてのべ50名程がボランティアスタッフとして参加しました。

「パロ」は、現在日本では、厚生労働省等の「介護テクノロジー」の重点分野「認知症生活支援・認知症ケア支援」のための「選定機器」として認知症ケアに用いられている他、「認知症」や「せん妄」の症状緩和効果が認められています。医療福祉制度が異なるアメリカ、ヨーロッパ、アジアなどでは、非薬物療法としてエビデンスのある「医療機器」の扱いとなっており、退役軍人のPTSDへの治療やケア、小児集中治療現場でのメンタルケアなど、海外50カ国以上において利用されています。ボランティアスタッフは、「パロ」の開発者である柴田先生から直接指導を受けて来場者に説明および体験サポートをしました。

ブースには、国内外の子どもから高齢者まで、多様な年代の方々の訪問が数多くありました。みなさんパロを抱っこすると一様に笑顔になり、背中をなでたり、話しかけたりと大変喜んで、関心を持っていただきました。そして、説明するボランティアスタッフ自身もすっかりパロに癒されて、笑顔の多い大変有意義な万博への参加の機会となりました。

-

万博来場者の「パロ」体験の様子(写真はすべて産業技術総合研究所提供)

香港大学看護学部3年生のインターシップ研修

2025年4月21~5月16日

香港大学看護学部3年生4名が、2025年4月21日(月)~5月16日(金)の3週間、本学でインターシップ研修を行いました。香港大学とは2018年にMOUを締結し、香港大学が主催するHong Kong International Nursing Forum や短期インバウンド交流プログラムなどに、本学の教員、学部生・大学院生も多く参加し、学術交流を続けています。

インターシップ研修は看護学専攻の全領域の教員・大学院生が担当しました。各領域の特徴を学習できる3週間のプログラムが企画されていました。最終日にはインターシップ研修の学びの会を開催しました。研修で学んだ日本の医療・看護・保健事業等を香港の事例と比較した素晴らしい内容の発表がされました。

母子保健に関するセミナーを本学院生と共に開催。院生からは、「Japan’s Perinatal Healthcare & Women’s Health System」と「Perinatal mental Health in Japan」についてプレゼンがされました。

- 大学院保健師コースの講義と演習に参加していただき、院生とも交流していただきました。

- ALS患者の自宅を訪問し、訪問リハビリテーションを見学しました。在宅人工呼吸器装着ALS患者の療養生活の実際や、口文字によるコミュニケーション方法について理解を深めました。

- 在宅患者の訪問診療同行と有料老人ホーム入所の方の訪問診療に同行しました。

- 災害の実際について施設見学(人と防災未来センター)学習を行い、それを踏まえた減災、防災やその看護について活発にディスカッションしました。

- 高齢者の地域での集まりに参加して、一緒に体操をしました。介護予防の取組や高齢者の暮らしを知りました。日本の美しい田園風景を眺めることもできました!

車いすユーザーの人たちと学ぶユニバーサルデザインのワークショップの最後のグループ写真。3時間話し合った達成感です。

車いすユーザーのこれまで感じた生きにくさの体験を真剣に聞いているところです。スピーカーは本学卒業生です。

車いすユーザーの人たちと学ぶユニバーサルデザインのワークショップのグループ発表の様子です。

学生はそれぞれの関心のある領域について、日本で学んだことをもとに学びを深めて、素晴らしい発表をしました。

Mini-Workshop on USM-UOsaka Research Collaboration

2025年4月11日

2025年4月11日に吹田キャンパス センテラス3階にてマレーシア科学大学と大阪大学の研究協力に関するワークショップが開催されました。現在、保健学科ではOUICP(Osaka University International Certificate Program)の一環としてASEAN地域の大学院生および学生に対して「Frontiers in Radiation Therapy and Medical Imaging Technology」プログラムを提供しています。本ワークショップでは、保健学科の国際交流推進担当教員の皆巳和賢准教授が保健学科の国際交流の取り組みと提供プログラムの詳細を紹介しました。マレーシア科学大学からは学長、副学長を含む4名の参加、大阪大学からは12名の参加があり、活発な意見交換がなされました。

Xinxiang 医学大学 保健学科来訪

2025年4月7日

2025年4月7日に中国のXinxiang 医学大学から、学長と附属病院の医院長を含めて、5名の代表団が保健学科を訪問されました。Xinxiang 医学大学は、中国でTop30に入る大学で、看護学校設立からスタートして、現在は5つの付属病院と20の関連病院を抱え、病院評価・大学評価共に、高い医療研究機関との評価を受けている大学です。今回は、初の訪問ということもあり、石田保健学科長をはじめとし、国際交流センターにより大阪大学の紹介がなされました。Xinxiang 医学大学の紹介もなされ、両大学で今後どのような交流の可能性があるか活発な意見交換がなされました。